2025-11-01

C O N T E N T S

- はじめに

- リスクの定義

- 診断の進め方

- タイプ分類(A/B/Cタイプ)

- 可視化を深める三つの視点

- まとめ

はじめに

この章では、みなさんの会社における「人手不足倒産リスク」を見える化(可視化)し、どこにリスクの芽が潜んでいるかを把握することを目的としています。

診断の目的は“ラベル貼り”ではなく、社内で共通の基準を持つことです。

同じ言葉と基準で状況を整理すると、意思決定のスピードが上がり、施策の優先順位も自然に定まります。この診断は、人手不足倒産のメカニズムを理解し、自社にその兆しがないかを確認するためのワークです。リスクが見つかれば、早めに手を打つための具体的な行動に繋げましょう。

リスクの定義

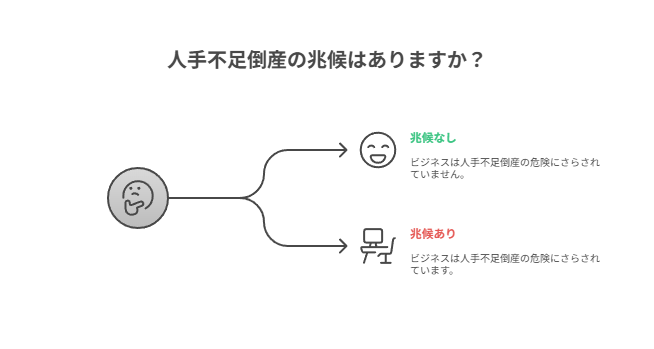

まず、人手不足倒産リスクとは何かを定義します。

人手不足倒産リスク=「人の不足・偏り・流出が操業・納期・品質に影響し、近い将来に売上や利益へ連鎖する可能性」。

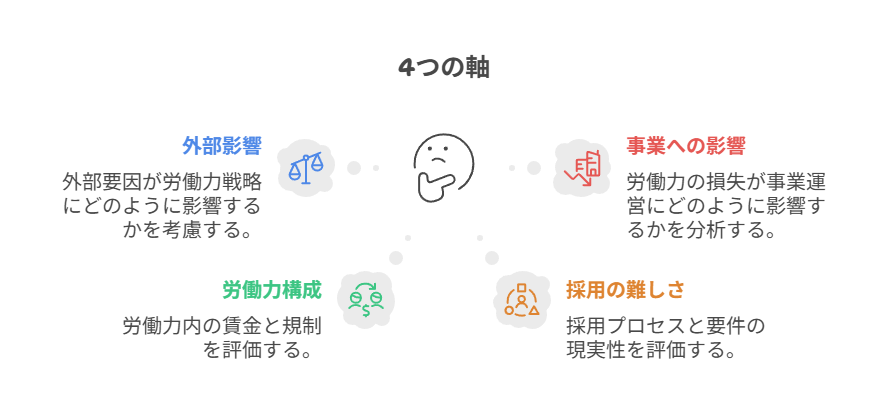

この定義を基に、4つの軸を使って現状を分析します。

点数をつけることが目的ではなく、リスクの原因を言語化し、優先課題を見つけることが狙いです。

診断の進め方

診断は、4つの軸 × 5段階(合計20点)で整理します。

点数は正解ではなく、話し合いの起点です。判断の根拠を簡単にメモしておくと、次の打ち手が明確になります。

目安スコア:4〜7点=低/8〜12点=中/13〜16点=高/17〜20点=非常に高。

軸① 社外からの影響(賃金・規制など)

自社ではコントロールできない外部環境の要因を確認します。

たとえば、最低賃金の上昇や時間外労働の上限制などは、

採用や労務コスト、募集条件の見直しに直接影響します。

【採点目安】

1点=影響が小さい/3点=一部で影響あり/5点=中核職種に強い影響がある

軸② 労働力の構成(年齢と離職)

人員構成の偏りや離職傾向を見ます。

特に高齢化や短期離職が強いと、教育と補充が追いつかず、欠員が続きやすくなります。

【採点目安】

1点=バランスが取れている/3点=特定層に偏りあり/5点=高齢層または短期離職が多い

軸③ 採用の難しさ(人が集まるか・要件は現実的か)

採用活動が現実的に機能しているかを確認します。

応募が少ない、決定までに時間がかかる、条件が厳しすぎるなどが重なると、人手不足は長期化します。

【採点目安】

1点=応募〜採用がスムーズ/3点=一部で遅れあり/5点=募集しても決まりにくい

軸④ 事業への影響度(1人欠けると業務は止まるか)

特定の人が欠けると仕事が止まる工程や職務があるかを確認します。

属人化が進んでいると、欠員が納期・品質・売上に直結します。

【採点目安】

1点=代替可能/3点=短期的に調整できる/5点=1人の欠員で業務が停止する

業種別の基礎加点

業種によって前提リスクが異なります。

たとえば、建設・運輸・介護は+2点、宿泊・飲食・製造は+1点、情報通信は0点を目安とします。

同じ点数でも業種特性に応じて調整してください。

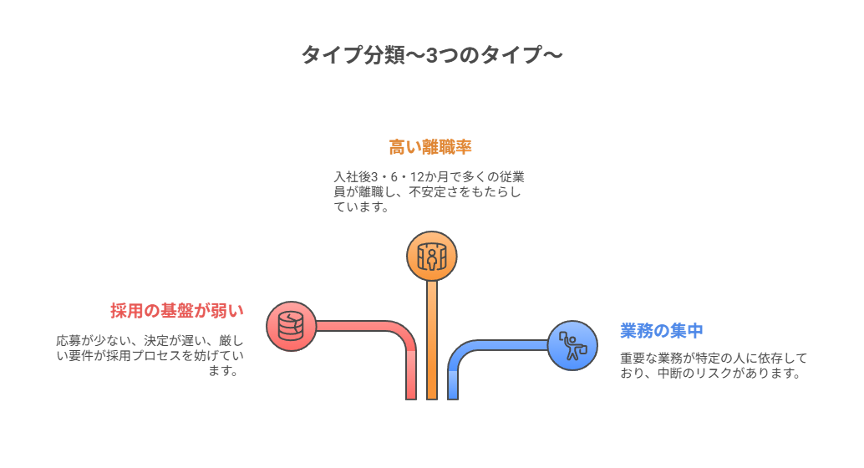

タイプ分類(A/B/Cタイプ)

診断結果をもとに、リスクの傾向を3つのタイプに分けます。

/

Aタイプ:採用の基盤が弱い(応募が少ない・決定が遅い・要件が厳しい)

→ 原因:採用チャネルや要件設定の見直し不足。

→ 対策:募集条件の緩和、スピード対応、求人媒体の再検討。

Bタイプ:人が続かない(入社後3・6・12か月で離職が多い)

→ 原因:受け入れ体制や育成支援の不足。

→ 対策:初期教育、オンボーディング、離職理由分析の仕組み化。

Cタイプ:業務が特定の人に集中(1人欠けると止まる工程・有資格作業がある)

→ 原因:属人化、スキル偏在、標準化不足。

→ 対策:業務分担、標準化、教育計画の共有。

タイプの判定方法

主観ではなく、客観的な基準で判断します。以下の質問を起点に位置づけてください。

- 「今日、欠員1名で止まる業務があるか?」→ Cタイプ

- 「入社後の離職率が高いか?」→ Bタイプ

- 「応募が少なく決定まで時間がかかるか?」→ Aタイプ

複数に該当する場合は、影響度・頻度・正常化にかかる時間を比較し、

点数の高い順に優先順位をつけましょう。

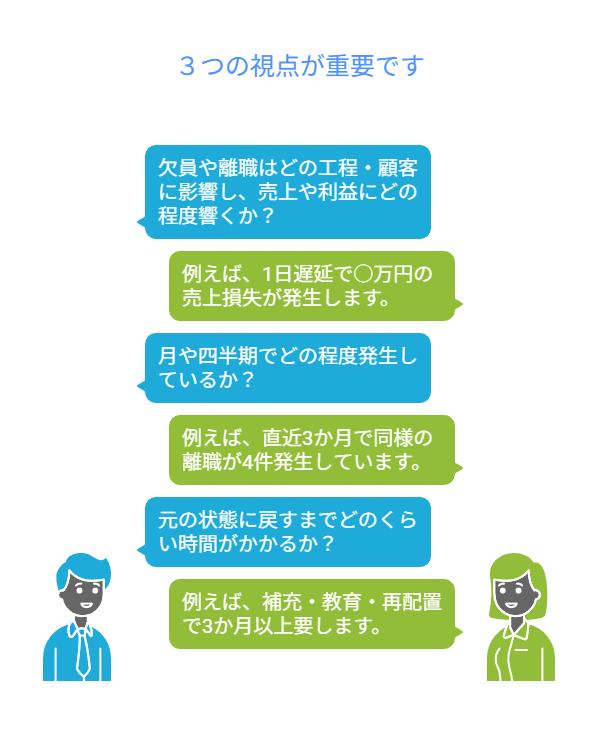

可視化を深める三つの視点

判断のブレを減らすために、次の三つの視点を使います。

これらを共有すると、社内での話し合いが進みやすくなります。

視点A:影響度 — 欠員や離職がどの工程・顧客に影響し、売上や利益にどの程度響くか。

例:1日遅延で○万円の売上損失が発生。

視点B:頻度 — 月や四半期でどの程度発生しているか。

例:直近3か月で同様の離職が4件発生。

視点C:正常化までの時間— 元の状態に戻すまでどのくらい時間がかかるか。

例:補充・教育・再配置で3か月以上要する。

まとめ

4つの軸と三つの視点で整理することで、人手不足の“リスク構造”が見えてきます。

同じ基準を共有できれば、社内での検討がスピーディーに進み、解決策も現実的な立案ができます。 みなさんも一度、自社を診断してみてください。

次の第3部では、この診断結果をもとに、人的リソース・時間・予算をどのように配分し、どの課題から着手すべきかを設計します