2025-10-10

2025年10月から、日本の最低賃金が過去最大幅で引き上げられました。

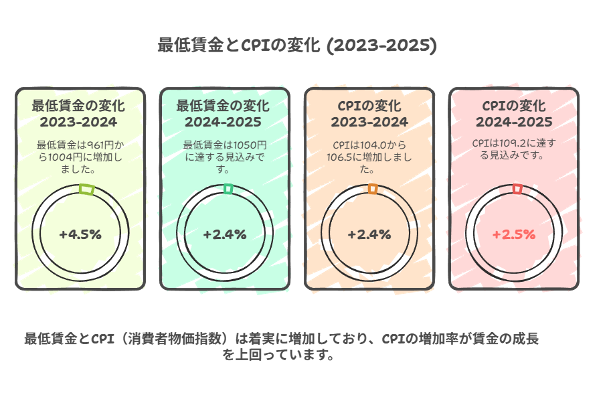

同じ時期に物価も上昇傾向にあり、読者のみなさんの会社でも「人件費の重み」が体感レベルで増加しているのではないでしょうか。厚労省の統計を見ると、この5年で最低賃金は全国加重平均で毎年2〜3%ずつ上がり続け、2025年には過去最大幅に達しました。

中小企業では、この人件費上昇を自社のサービスに転嫁することが難しく、一部の大企業の賃上げペースに追いつけない状況に拍車がかかってきたように感じます。

このような社会情勢になってくるとより良い待遇を求めて、転職活動を始める人も多くなり、大企業と比較して財務基盤の弱い中小企業は、労働者から賃金で選ばれることはとても難しくなってきます。

そんな中、経営者や人事部の方からは、「給料だけで社員が辞めるわけじゃない」「社内環境やコミュニケーションのほうが大切だ」――といった声がよく聞かれます。

その感覚は本当でしょうか?

この記事では、公的データを用いてみなさんと一緒に検証し、賃金だけに頼らない従業員定着の可能性を考えてみたいと思います。

第1章 表向き理由と本音のギャップを理解する

給料不満は退職理由の常連だが

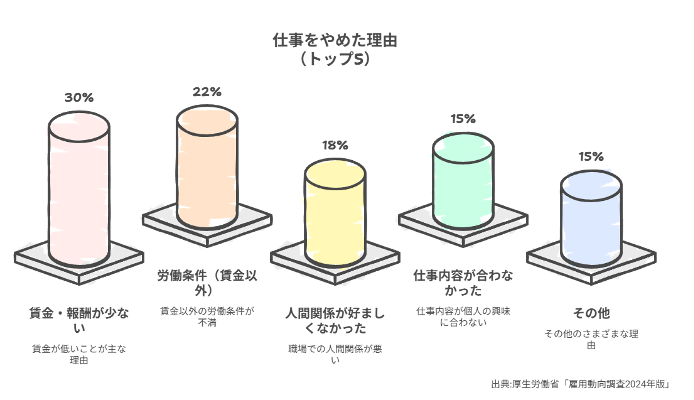

厚生労働省「仕事を辞めた者の退職理由」では、正社員男性の退職理由のトップが「賃金・報酬が少なかった」であることが明らかになってます。女性では、トップは「会社の経営方針に不満を感じたから」で「賃金・報酬が少なかった」は2位でした。この調査結果は、給与不満が離職意向の大きな一因であることを示すデータです。さらに過去10年の推移を見ると、「賃金・報酬」を理由にした退職は、景気動向にかかわらず常に上位に位置しています。

一方で、別の転職者調査では「労働条件(賃金以外)」「人間関係」「仕事内容」も高い順位でランクインしてます。離職に至る経緯は、複数の要因が複雑に絡み合っているケースが多いのです。

さらに、日本のエンゲージメント(従業員の仕事への関与・意欲)水準は、世界平均と比べてかなり低いという報告があります。Gallup等の調査で、日本のエンゲージ率は約6%という数値が示され、世界平均の20%程度と比して大きく下回るという指摘もあります。

給与不満は確かに引き金の一つですが、それだけでは全体像を語れない。むしろ、賃金と他の要因の「重なり方」が鍵を握っていると考えられます。

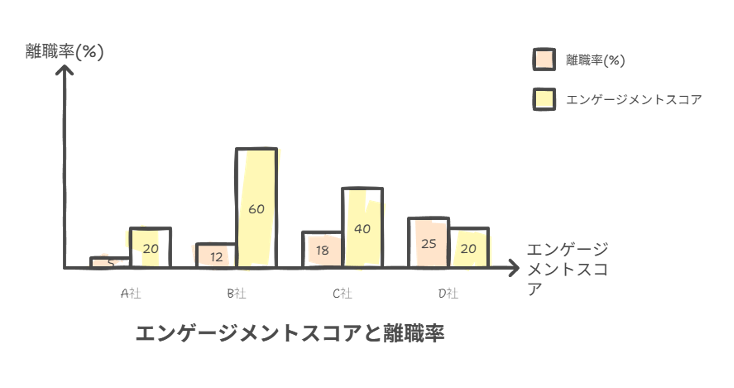

エンゲージメントが離職率を抑える鍵

厚労省の「労働経済の分析」には、エンゲージメントが高い職場では離職率が低く、定着率が高い傾向が示されています。民間調査でも「離職率低下と従業員エンゲージメントの関係」について、エンゲージメントを高めた組織ほど社員の離職抑止に成功している例が挙げられています。

例えば、国内のあるサービス業では「チームごとの小規模改善ミーティング」を導入したところ、エンゲージメントスコアが上昇し、1年で離職率が15%下がったという事例も報告されています。

このような背景を踏まえると、“給与だけでは追いつかない時代”においては、賃金以外の構成要素を見極め、改善策を打つことが不可欠となります。

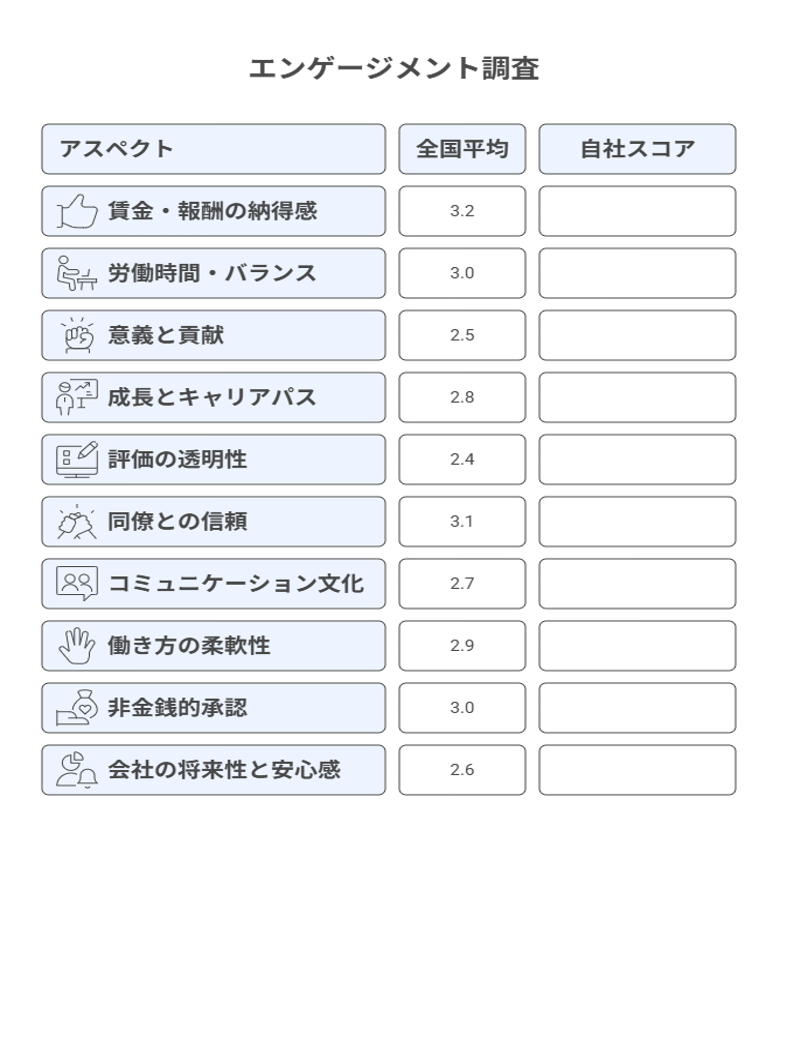

第2章 見えざる要素を可視化する10の設問

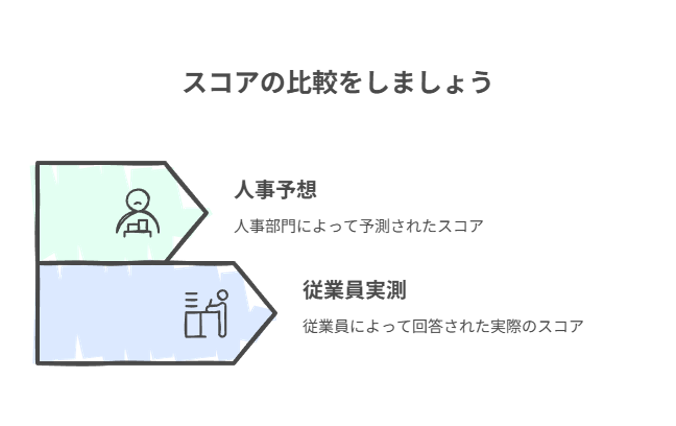

経営者・人事担当者のみなさんに、従業員になりきって答えていただく10項目を以下に用意しました。ここで使用する10項目は、エンゲージメント調査でよく使われる項目です。このような調査では、従業員の個別データを収集するだけでなく、人事部門が従業員視点で予測して回答することは、とても重要です。なぜなら、人事部が把握している(つもりの)従業員と実際の従業員の意識のギャップを把握することができるからです。

10設問一覧(従業員視点で回答してみましょう)

各項目について、1〜5点で評価してください。

- 1点 … まったく当てはまらない/非常に不満・不足している

- 2点 … あまり当てはまらない/不満が多い

- 3点 … どちらとも言えない/普通

- 4点 … わりと当てはまる/おおむね満足している

- 5点 … 非常によく当てはまる/とても満足している

人事部の想定と実際の回答結果のずれが改善のヒントになります

この設問のポイントは、「人事が予想する従業員視点」と、従業員の実際の回答“実データ”との差を把握できることです。そのズレこそ、改善するべき優先領域を指し示すものになります。エンゲージメント調査を実施する際には、人事部(もしくは経営幹部)が「想定スコア」をつけるだけで議論のきっかけになります。

第3章 ギャップを可視化して改善策を考える

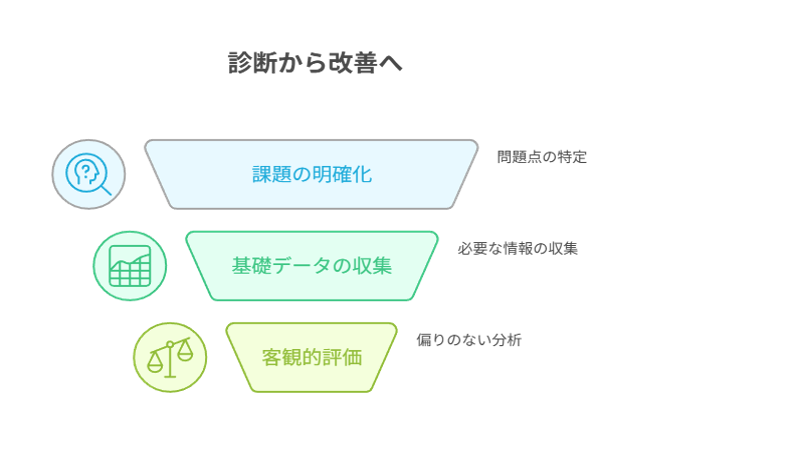

診断によって把握できた課題をベースにして、改善策を取り組む方法を考えていきましょう。ここでは一般的によくある事例(要約)をもとに解説します。

よくある事例:成長の「見える化」で若手の定着を支える

ある中堅製造業では、若手社員の成長を“見える化”する取り組みを行い、離職率の抑制に成功した例があります。社員ごとの「スキルマップ」を導入し、成長のステップを可視化することを重要と捉えた施策です。その「スキルマップ」を基にして、上司や先輩からの定期フィードバックも組み込み、社員自身が「どれくらい成長できたか」が実感できる仕組みを作り上げました。これにより、若手社員の定着率が向上しました。

このように、賃金水準で大きな差をつけられない中でも、大きなコストはかけずに「見える成長」「小さな承認」「透明な制度」が定着力を高める鍵となります。

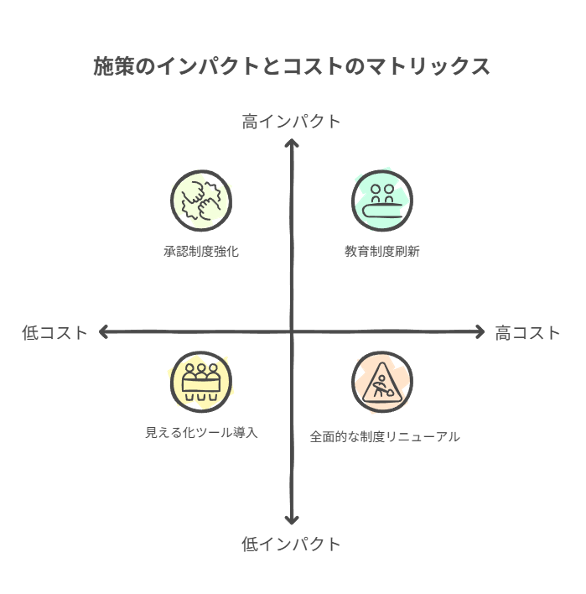

施策の方向性マトリクス

診断結果を踏まえて、各項目の改善施策を「コスト・影響度軸」でプロットすることが有効です。

たとえば次のように整理できます。

- 高インパクト・低コスト:承認制度強化、コミュニケーション改善

- 高インパクト・高コスト:教育制度刷新、キャリア制度再構築

- 低インパクト・低コスト:小規模な社内イベント、見える化ツール導入

- 低インパクト・高コスト:大規模リワーク、全面的な制度リニューアル

会社の“良さ”を見つけて伸ばすために

中小企業にとって、給与額で従業員満足を高めることは、難しい時代になりました。だからこそ、みなさんの会社の良さ――社風、つながり、意義、成長機会などを大切にしていくことに意味があります。

この記事で紹介した内容は、あくまでヒントです。診断を通じて、従業員のみなさんの無意識の声に気づき、会社がとるべき施策を検討する一助になれば嬉しいです。

働くみなさんが「この会社で働いて良かった」と思えるような環境を育んでいきましょう。