2025-10-02

生成AIの普及は、仕事の置き換えではなく「人×AIの再配置」を促しています。国内外の調査と事例をもとに、採用・配置・教育の見直しのヒントを整理します。

1.生成AIの活用状況(全体像)

生成AIは身近な存在となりました。博報堂DYホールディングスの調査では、認知率55.7%、月1回以上の利用17.9%。10代では6割超が「使いこなしている」と回答し、若年層ほど積極的です。「励まし」や「感情への寄り添い」をAIに期待する層も半数超となっています。企業側でも、マッキンゼー調査では、78%が少なくとも1機能でAIを活用。IT/マーケティング/CSが先行しつつ、日本でも営業・人事・経理・総務へ拡大。AIは配置見直しの起点として注目されています。

2.ビジネス現場での活用(採用・人事)

採用領域でのAI活用は顕著です。最新調査では活用率78%、効果実感は60~77%。

主な用途は、求人票・スカウト文の作成、面接要約、評価整理などの文書生成/要約となっており、ChatGPT/Claude/Gemini等の汎用モデルが中心です。86%が採用におけるAI活用の拡大を志向しており、現場では「単なる効率化ではなく意思決定の質向上に効く」と評価されています。この傾向は人事評価・教育へ波及しています。

3.今後の活用予測(業務プロセス再設計へ)

2025年以降、ツール導入に留まらず業務プロセス全体の再設計へ進む企業が増加しています。マッキンゼーはAIの付加価値を年2.6~4.4兆ドルと試算し、価値を生むのは「置き換え」より流れの再設計と定義しています。導入は PoC → 運用 → 人材要件の再定義 という成熟カーブへ移行していきます。

今後は、単なる「AI導入の是非」ではなく、「どの業務フローを再構築すべきか」という経営デザインの議論に移ると考えられます。

4.生成AI実装の前提条件

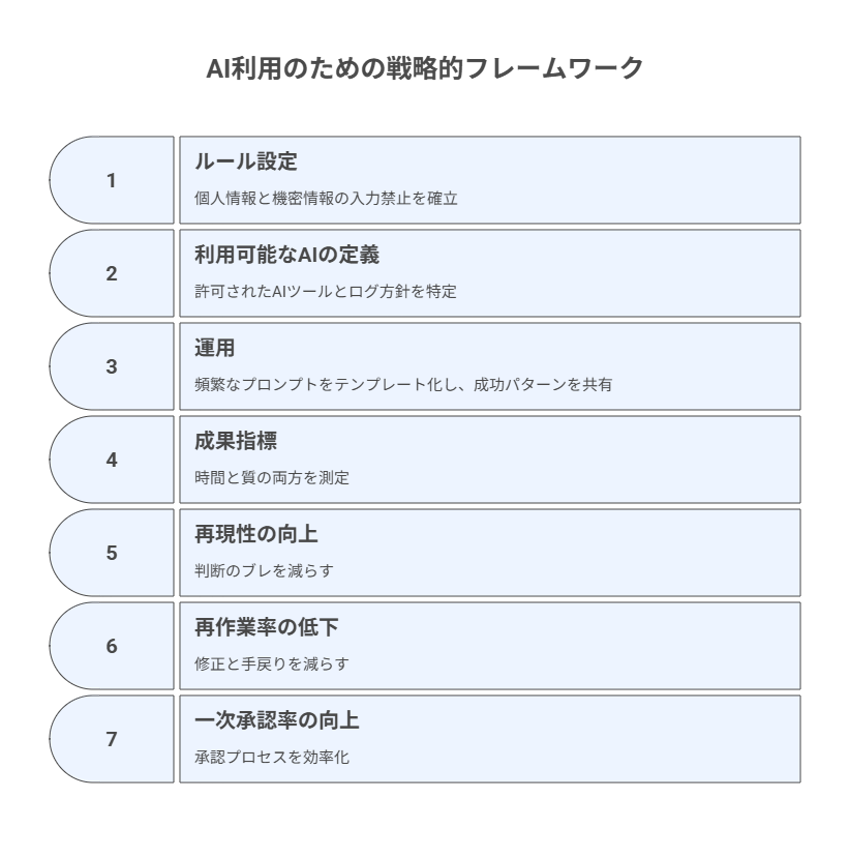

「ルール設定 → 運用 → 成果指標」 の順で整えると安全で効果的です。

以下のような自社で定めたチェックポイントを導入の成果として確認するのは効果的です。

- 再現性の向上:判断のブレ減少

- 再作業率の低下:修正回数・手戻りの減少

- 一次承認率の向上:やり直し無しで承認まで到達

例:採用なら「評価のブレ」「合否基準の透明性」「面接要約の修正回数」を定量確認。

“成果”をAIの出力品質ではなく、業務プロセス全体の安定度で測る視点が、実装成功の分かれ目です。

5.活用が進む職務(国内外の事例)

- 製造:BMWは検査AIで欠陥検出の安定化。Siemensは「Industrial Copilot」で現場を支援。

→ AIが段取り、人が判断という役割分担が機能してます。 - 開発・IT:GitHub Copilotは時間短縮に加え、集中度・満足度の改善が報告。

- 物流・SCM:経路最適化で所要時間平均18%削減。倉庫自動化で人件費25%削減、精度99.9%。

- CS:KlarnaはAIアシスタントが約2/3の問い合わせを対応、解決時間2分未満、年間約4,000万ドルの改善見込み。

各業界で共通するのは、“AIが段取り、人が判断”という構図です。AIは人間の代替ではなく、再現性の高い工程を支える“下支えの技術”として定着しつつあります。結果として、人は判断・創造・改善など「価値の高い領域」に集中できる環境が整い始めています。

6.職務カテゴリーを再定義する

従来の「総務・人事・製造」など部門別区分は、横断スキルとしてのAI活用を反映しづらい。

例:営業アシスタントの資料作成5時間→1時間。単なる効率化でなく業務分担見直しの契機。

AIは配置・教育・雇用形態(パート活用含む)を再設計する起点です。

AIが浸透すると、職務の単位は“部門”から“スキル”へと移行します。資料作成・情報整理・初期分析など、共通のAIスキルが組織横断で活かせるようになり、「どの部門に所属するか」よりも「何ができるか」で役割が定義される時代になります。この再定義は、ジョブ型雇用や兼務・副業人材の活用にも直結する重要な変化です。

7.再編の効果(仮説)

AI導入の本質は、単なる効率化ではなく“人の再配置”を促す点にあります。

採用業務(募集要件を再構築)

年数条件に加え、AIスキル(要約/ドラフト/リサーチ整理/軽微な自動化指示)を必須・歓迎に。

→ 経験が浅くても成果を出せる人材プールが拡大。

採用業務の再編は「条件で選ぶ採用」から「スキルで育てる採用」へ。柔軟な人材確保が可能になります。

人員配置(仕事の流れを再設計)

AIスキルのレベル×得意領域を可視化(要約/チェック/整形/自動化指示)。

「人がすべて実施」から「AIが下ごしらえ→人が判断・仕上げ」へ。

→ フルタイムに限らず短時間人材の戦力化**が進み、オペレーション柔軟性が向上。

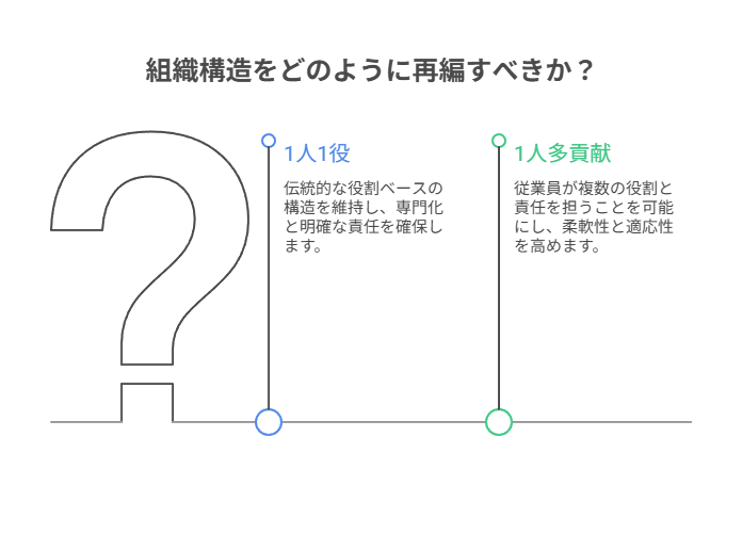

配置再編は“1人1役”から“1人多貢献”への転換を可能にします。

財務(KPIの見方を変更)

やり直し減・一次承認率上昇・処理時間短縮により、

- 同人数で処理量増、または

- 同処理量を短時間で完了。

KPI:再作業率/一次承認率/処理時間。最低賃金上昇下では1時間の価値が増大。

財務再編では「人件費の削減」ではなく、「1時間あたりの価値を最大化する発想」への転換が鍵になります。

これら三つの再編に共通するのは、“人材の量”ではなく“時間と知恵の再配分”を軸とした経営設計です。

8.費用対効果の見える化(時間×コストの簡易試算)

AI導入の効果は、「どれくらい時間が減ったのか」×「その時間がいくらに相当するのか」で考えると分かりやすくなります。ここでは、ひとつの例を使って“計算の流れ”を整理してみましょう。

前提の条件

- 1か月の労働時間の目安:162時間(=1人あたりの標準勤務時間)

- 正社員の時給:2,000円/時間

- AIツールなどの利用コスト:75,000円/月

この3つの数字をもとに、AI導入によってどれだけ時間とお金を節約できたかを求めていきます。

計算の流れ(ステップ解説)

(1) どれくらい時間が減ったか(削減時間)

→「AI導入前の作業時間」から「導入後の作業時間」を引きます。

その差を、1か月あたりの実施件数にかけます。

例)1件あたり5時間 → 1時間に短縮、月12件

→ (5−1)×12=48時間の削減!

(2)時間が減った分のお金に換算(削減額)

→ 削減時間 × 時給で計算します。

48時間 × 2,000円=96,000円分の効果。

つまり、「AIを使ったことで、96,000円分の人件費が浮いた」ということです。

(3)人に換算するとどれくらい?(FTE換算)

→ 1人あたりの月162時間を基準に考えると、

**48 ÷ 162 ≒ 0.3人分(約3割の人手)**が浮いた計算になります。

つまり、1人が週1〜2日分の時間を生み出せたことになります。

(4)AI導入にかかったコストを引く(純効果)

→ 効果(96,000円)からAIツール費(75,000円)を引きます。

96,000 − 75,000 = +21,000円のプラス効果!

この21,000円が「AIを導入したことで実際に得をした金額」です。

(5)損益分岐点の考え方(おまけ)

→「AI導入コストを取り戻すには、何時間削減できればいいか?」

これは次のように計算します。

75,000 ÷ 2,000 = 37.5時間

→ つまり、1か月で38時間以上の削減ができればプラスになる、ということです。

このように「時間削減×コスト効果」を明示することで、AI導入の判断が“感覚”から“根拠”へと変わります。一見小さく見える効果も、部署横断で積み上げれば年間数百万円規模の生産性向上へ繋がります。

定量化は、AI投資を“見える化”する経営の共通言語となります。

9.人とAIの“良い距離感”を設計する

生成AIは仕事を奪う存在ではなく、段取りを支える補助線です。人は判断と価値創造に集中するこができます。採用難の日本では、限られた人材の配置・育成の設計力が競争力を左右し、AIを組み込むことで、正社員/パート、経験者/新人の枠を越えて最適配置が可能になります。

AIは「敵」ではなく、働き方を再設計するパートナー。その距離感のデザインが、今後の経営の分岐点になります。“AIを使いこなす”ことは目的ではなく、“人の判断力を最大化するための手段”です。そのためにこそ、「AIに任せる領域」「人が担う領域」を意識的にデザインすることが、持続的な競争優位に直結します。